Depuis 30 ans on assiste à une diminution constante des moyens pour les besoins humains alors qu’il n’y a jamais eu autant de richesses. Sous prétexte du « trop de dépenses » on attaque régulièrement les retraites, les salaires, le code du travail, les services publics : éducation, justice, santé…, les transports, les politiques écologiques et sociales etc…

L’économie est loin d’être une science exacte, cependant on lui attribue souvent des lois :

- « loi de l’économie » selon la pensée libérale

L’économie de marché capitaliste constitue le meilleur des systèmes car les individus ne sont jamais aussi efficaces que lorsqu’on les laisse parfaitement libres de poursuivre leur intérêt personnel… or seules les entreprises créent les « vraies » richesses et donc les « vrais » emplois. Certes on reconnait l’utilité des services publics, mais ils n’ont pas de valeur en soi, ils sont des coûts nécessaires à la création des richesses. Donc on parle de « poids » « charge » de l’État mais pas de « coût » « poids » d’une banque ou d’une entreprise. Donc il faut réduire les dépenses publiques et les impôts pour orienter les ressources vers la sphère marchande, seule productrice de richesse.

- « loi de l’économie réaliste »

Ce qui a de la valeur n’a pas de prix. La valeur réside dans toute activité qui contribue à la satisfaction des besoins humains. Serions-nous plus riches avec très peu d’impôts mais sans écoles, hôpitaux, police, sans routes, sans gestion des environnements urbains ou naturels sans aide publique quand nous avons des coups durs dans la vie (chômage, retraite…). Toute activité est créatrice de richesse dès lors qu’elle est utile à quelqu’un. Problème : la spéculation fait varier les prix sans lien avec le degré d’utilité des biens, les spéculateurs qui achètent n’expriment pas le niveau d’utilité mais leur croyance dans la hausse du prix. L’équilibre automatique de l’offre et la demande ne peut avoir lieu car en général vous payez le prix que l’on vous demande ex : acheter un café, pas de négociation. Certes on peut penser que tous les acheteurs sont libres d’acheter ou de ne pas acheter, et qu’en acceptant d’acheter ils manifestent la valeur qu’ils attribuent à ce bien… mais c’est imaginer un monde ou les individus auraient d’égales capacités pour financer leurs besoins. (« les pauvres sont « libres » de ne pas acheter de caviar et les riches sont libres de ne pas inviter les pauvres à leur table »)

En réalité ces attaques ne sont que des conséquences d’une cause principale : la Dette !

Les « caisses sont vides » Alors, on nous rétorque souvent : qu’il faut faire des économies car nous sommes en déficit. D’où vient ce déficit qui a créé cette Dette ?

Regardons les médias, soit-disant « d’informations »… ah ! j’ai la solution, il paraît qu’on a trop dépensé… regardons ça de plus près, mais sans s’arrêter aux gros titres des journaux, prenons du recul en regardant l’évolution de la dépense publique sur le long terme…

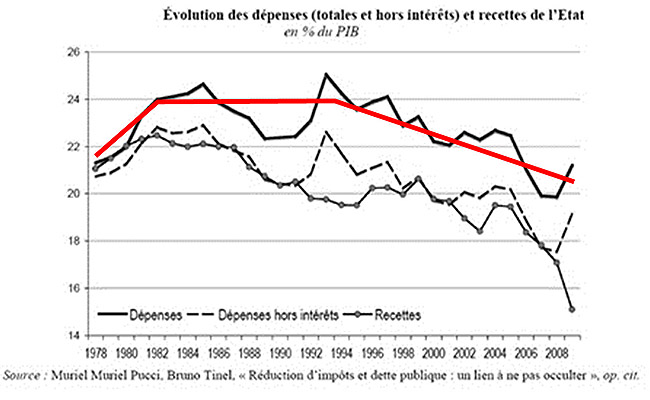

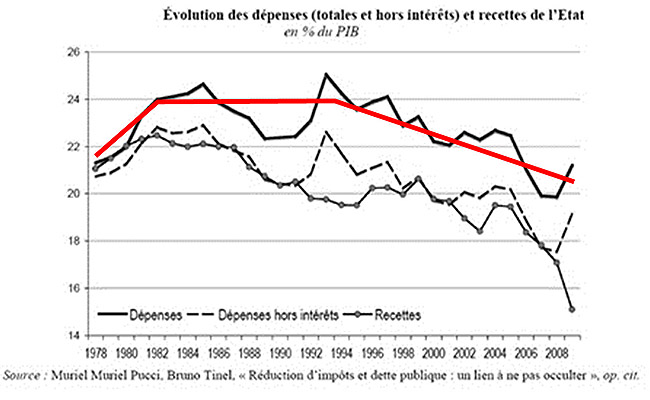

Conclusion: depuis 30 ans la dépense publique est relativement stable excepté le sursaut de 2008 pour financer la crise…

A-t-on trop dépensé ? Qu’en est-il réellement ? y-a-t-il eu une réelle augmentation ? Et dans quelle proportion les dépenses jouent-elles un rôle dans la dette publique?

J’ai recherché des articles traitant de la dépense publique … Je suis membre d’ATTAC, donc j’ai commencé par ses sources : « pour-sortir-du-piege-de-la-dette-publique »

« Un examen des chiffres montre que la part dans le PIB des dépenses publiques dans leur ensemble […] est globalement stable depuis plusieurs années. Elle a même diminué par rapport à son point le plus haut atteint en 1993 avec 55 % du PIB, alors qu’en 2007, elle ne représente plus que 52 % du PIB. »

Mais un peu curieux j’ai ensuite cherché dans de nombreux autres articles récents, on trouve : « 26 milliards de dépense publique en plus.. mais que fait le gouvernement… ? » et par exemple parmi les médias les plus populaires : ( wikipédia ou Le Monde ) ou en regardant Monsieur Lenglet – présenté comme le spécialiste des questions économiques sur France 2 – j’ai trouvé le contraire !!

Wikipedia : « Le niveau des dépenses publiques en 1978 était de 44,4 % du PIB. Le niveau de 2012 constitue le record actuel de dépense depuis le début des statistiques, mais devrait être dépassé en 2013, prévisionnel : 56.9% ».

Le Monde : « … Les dépenses publiques françaises sont en effet en constante augmentation depuis 30 ans. Elles sont passées de 45 % du PIB en 1980 à 52 % du PIB en 2008. Le chroniqueur économique du journal Le Monde Éric Le Boucher a estimé que cela provenait de la non-recherche de l’efficacité de la dépense publique. »

Pourquoi ces différences alors qu’elles sont tirées des mêmes sources officielles sur la dépense publique ?

L’ explication se trouve à la source (INSEE) dans l’évolution de la dépense publique sur du long terme.

Le ratio dépense publique/PIB montre certes certains « pics » (1975, 1981-1982, 1993, 2009), mais ceux-ci correspondent en fait à des chutes du PIB (crises …etc)

Rappel : Les dépenses publiques sont les dépenses effectuées par l’État, les administrations de Sécurité sociale, les collectivités territoriales et les administrations et organismes qui leur sont rattachés.

Conclusion : depuis 30 ans la dépense publique, est relativement stable excepté le sursaut de 2008 pour financer la crise… L’essentiel de l’augmentation des dépenses publiques se situe il y a plus de 30 ans entre 73 et 85 (40 à 50% du PIB) et concerne surtout la protection sociale mais aussi une nouveauté : la charge de la dette qui représente ces dernières années environ 50 Milliards d’intérêts / an (soit l’équivalent de la totalité des recettes de l’impôt sur le revenu)

(Petite remarque sur laquelle je reviendrai plus tard : Tiens c’est étrange ! il n’y avait pas ou presque pas cette dépense de la charge de la dette avant la fin des années 70)

- Mais, quand il s’agit de la dépense publique, on parle souvent des dépenses abusives de l’état…

Si l’on regarde les dépenses de l’État seul, c’est-à-dire sans les administrations de sécurité sociale (ASSO) et les administrations locales : (APUL), collectivités territoriales (régions, départements, communes…) …etc les dépenses de l’État ont fortement diminué. Leur part est passée de 25 % du PIB en 1993 à 20 % ≈ – 100Md€

Et les dépenses des collectivités territoriales ?

Les dépenses des collectivités territoriales ont quant à elles augmenté, conséquence des lois successives de décentralisation et des transferts de charge, aujourd’hui non compensés intégralement par les dotations de l’État … Les dépenses des administrations de Sécurité sociale ont également continué à augmenter : elles ont représenté 70 % de la hausse des dépenses publiques entre 1980 et 2005, et ce malgré les mesures répétées des gouvernements successifs de réduction des remboursements. Les raisons en sont l’augmentation des besoins sociaux, les progrès des techniques médicales, ainsi que la résistance de la population aux mesures régressives… mais aussi on trouve parfois des explications plus gênantes :

ex : Coût du « mal-travail » :

Partie reconnue : la branche accidents du travail-maladie professionnelles (AT-MP) chiffre ce coût à 12 milliards. 1,2 M de personnes perçoivent une rente en raison d’une incapacité de travail égale ou supérieure à 10%.

Partie « non reconnue » c’est la branche maladie de la sécurité sociale qui prend en charge : ex l’Institut National de Veille Sanitaire estime entre 11 000 et 23 000 le nombre de cancers liés aux expositions professionnelles, et seulement 2 000 sont pris en charge à plusieurs milliards par la sécurité sociale (même démonstration avec les maladies musculo-squelettiques (TMS) la surdité, les lombalgies etc…

+ les risques psychosociaux dont les dépenses sont évaluées en 2009 à 3Md€ (INRS)

+ les pénibilités (horaires variables, fractionnés…)

- On parle même parfois des dépenses en valeur absolue

- Si l’on regarde l’évolution des dépenses en valeur absolue cela augmente régulièrement de plusieurs milliards (comme le PIB), on peut ainsi dire, comme j’ai trouvé dans certains articles de presse, que les dépenses publiques ont augmenté de 5, 10 ou 50 milliards entre telle et telle date… ce qui est différent de l’évolution en proportion du PIB…

Bilan: 1er Petit cours d’auto-défense intellectuelle : se méfier des dépenses données en valeur absolue. ex : 10% de dépense publique en plus si le PIB augmente aussi de 10% (et donc que les recettes suivent) le rapport dépense/PIB n’aura pas vraiment changé. Ne prendre que l’augmentation des dépenses, c’est non seulement un mauvais indice, mais c’est malhonnête…

Mais plus généralement se méfier des chiffres pris à des dates ponctuelles choisies selon son intérêt, il vaut mieux se pencher sur des périodes assez longues.

En effet, tout dépend comment l’on choisit les dates et les chiffres pourtant issus d’un même graphique ! (évolution des dépenses publiques/PIB) car il y a une petite évolution en dents de scie … mais globalement le problème de la dette ne se situe pas là car depuis le milieu des années 80 les dépenses publiques sont relativement stables en moyenne (sauf après la crise de 2008 et pour les prestations sociales sur lesquelles je reviendrai plus tard quant à l’utilisation des dépenses) et…à la dette n’a eu de cesse d’augmenter !

Collectif pour un audit citoyen de la dette – Rapport d’étape – 2 juillet 2015

La dette publique est le plus souvent exprimée en pourcentage du PIB (produit intérieur brut) du pays, que ce soit pour les comparaisons internationales ou pour son évolution au cours du temps. Elle est généralement calculée de manière brute, c’est-à-dire que les actifs des administrations ne sont pas soustraits. Cette manière de calculer la dette ne tient pas compte du fait que les administrations possèdent des actifs financiers qu’il faut soustraire de la dette brute pour obtenir la dette financière nette, qui était, fin 2011, de 63 % du PIB. En termes de dette financière nette, la France se situait, fin 2011, nettement en dessous du Japon (127,5 %), de l’Italie (100 %), des États-Unis (74 %), au niveau de la zone euro (63 %) et du Royaume- Uni (62 %), nettement au-dessus de l’Allemagne (52 %). Il n’y a pas de spécificité française. Par ailleurs, les administrations possèdent des actifs physiques (routes, hôpitaux, crèches, etc.). La France est l’un des pays où le patrimoine public par habitant est le plus élevé. Bien sûr, ce patrimoine n’est pas facile à évaluer et nul ne propose de le vendre pour rembourser la dette ; simplement on peut dire que l’actif des administrations publiques dépasse de loin leur passif : le solde était positif de 27 % du PIB fin 2010 (dernier chiffre publié par l’INSEE). Les dépenses publiques n’ont donc pas été financées par spoliation des générations futures, puisque la dette a une contrepartie en actifs réels.

La dette publique et le déficit public ne sont pas identiques. Le solde public représente l’écart entre les recettes et les dépenses des administrations. Le déficit public apparaît quand ce solde est négatif. Pour financer ce déficit, les administrations empruntent. La dette publique résulte de l’accumulation des déficits publics. Chaque année, les administrations doivent emprunter un montant correspondant au déficit public et aux emprunts venant à échéance. La dette est le solde à un moment donné entre les emprunts effectués par les administrations et ceux qu’elles ont remboursés. Ainsi le déficit public est un flux, c’est-à-dire une grandeur économique mesurée sur une période limitée (un an), alors que l’encours de la dette est un stock, c’est-à-dire une accumulation de flux, mesurée à un moment donné. Le lien entre ces deux grandeurs est que le flux du déficit budgétaire vient alimenter l’encours de dette qui, en retour, participe à l’augmentation du niveau du déficit en raison des intérêts versés au titre de la période.

Il faut remarquer le caractère problématique de l’indicateur couramment utilisé pour mesurer le poids de la dette, le ratio dette/PIB. En effet, il rapporte un stock (l’encours de la dette) à un flux (la richesse produite en un an). En tout état de cause, il faudrait comparer deux flux et rapporter ainsi les intérêts annuels versés à la richesse créée annuellement. Mais le résultat serait moins spectaculaire (2,4 % du PIB en 2011).

… imaginons le problème à l’échelle d’un couple qui gagnerait 3000€/ mois, soit 36000€ par an… ce serait leur PIB en quelque sorte… s’ils avaient un emprunt (soit une Dette) de 36000€ cela parait moins insurmontable qu’une Dette à 100% du PIB…

P.S. pour aller plus loin, on pourrait s’interroger sur le le sacrosaint PIB dont l’augmentation est censée représenter le but ultime à atteindre. Ainsi une entreprise qui pollue augmente le PIB elle crée de la valeur ajoutée à travers la nécessité de dépolluer. Fukushima a quelque part augmenté le PIB par ex.

2ème petit cours d’auto-défense sur des entourloupes possibles :

Dépense de santé : France > États-Unis ?

Si l’on compare uniquement le coût des financements obligatoires entre pays alors oui la France dépense plus que les États-Unis… mais si l’on compare les dépenses de santé de manière globale cela s’inverse.

Pour comparer il faut les financements obligatoires + les coûts privés on obtient :

Comparaison dépense de santé : financements obligatoires + coûts privés

Les prélèvements obligatoires aux États-Unis sont plus faibles, mais la protection sociale est plus assurée par le privé, ce qui coûte cher aux entreprises qui ont des salariés vieillissants dont ils doivent payer la santé ou les retraites (la concurrence devient plus difficile pour ces sociétés, ex : les sociétés nippones ont des salariés plus jeunes et gagnent des parts de marchés). De plus c’est comme son assurance habitation ou son assurance auto, c’est obligatoire mais ça ne rentre pas dans le calcul des prélèvements obligatoires.

Aux États-Unis les prélèvements privés sont plus importants que les prélèvements publics, mais les deux sont obligatoires. On sous-traite le travail au privé…

Pour un audit de la dette “sociale” ! CADTM, janvier 2013, http://goo.gl/5da2Ns

… le problème du financement de la sécurité sociale ne doit pas être centralisé uniquement sur les dépenses, même s’il y a toujours matière à améliorer.

Les ressources des organismes de sécurité sociale dépassent largement celles de l’État : ex 2012 prélèvements obligatoires :

- État + ODAC (Organisme divers d’administration centrale): env 300Mds

- Administration de sécurité sociale : env 500Mds

Perte de recette :

- Allègement de cotisations sociales (baisse des « charges », après déduction de la compensation par l’État) : 3,5Mds

- Exemption par l’augmentation des rémunérations non salariales : (intéressement, stock-options, chèques vacances, primes de dividendes…etc) : 6,5Mds

Bilan : environ -10Mds PAR AN !

Bilan Ressource de la sécurité sociale

En 1990 96% proviennent des cotisations, part fiscale : 4%

En 2012 68% proviennent des cotisations, part fiscale : 32%

Le comble : 1996 création de la (CADES) (Caisse d’amortissement de la dette sociale : ressources principales : CRDS, CSG etc…) , contrairement à l’AFT (Agence France Trésor) qui gère la dette de l’État, elle peut intervenir sur les marchés financiers y compris les paradis fiscaux et ainsi permettre d’engranger d’énormes sommes aux plus riches financiers … qui ont profité de la baisse des cotisations par exemple

France : 10 pts de PIB de dépense publique en plus par rapport à l’ Allemagne …

- La France dépense 2 pts de plus pour la défense (3ème rang mondial des dépenses militaires derrière les EU et la Chine)

- 2 pts de plus pour les prestations sociales (dont 1,5 pour la santé) l’Allemagne compte plus de pauvres…est-ce le modèle à suivre ?

- Dépense en personnel 6 pts de plus : le personnel hospitalier allemand n’est pas inclus dans la fonction publique, la scolarité commence à 6 ans

- Privatisation et externalisation des nouveaux Länder de l’Est

En réalité la France se situe dans la moyenne et c’est l’Allemagne qui fait exception.

Conclusion : La comparaison de l’emploi public entre pays est difficile, car il est possible de faire… ou de sous-traiter. Pour permettre des comparaisons significatives, il faut mesurer plutôt la part de l’emploi dans les fonctions d’intérêt public (administration, éducation et santé) par rapport à l’emploi total.

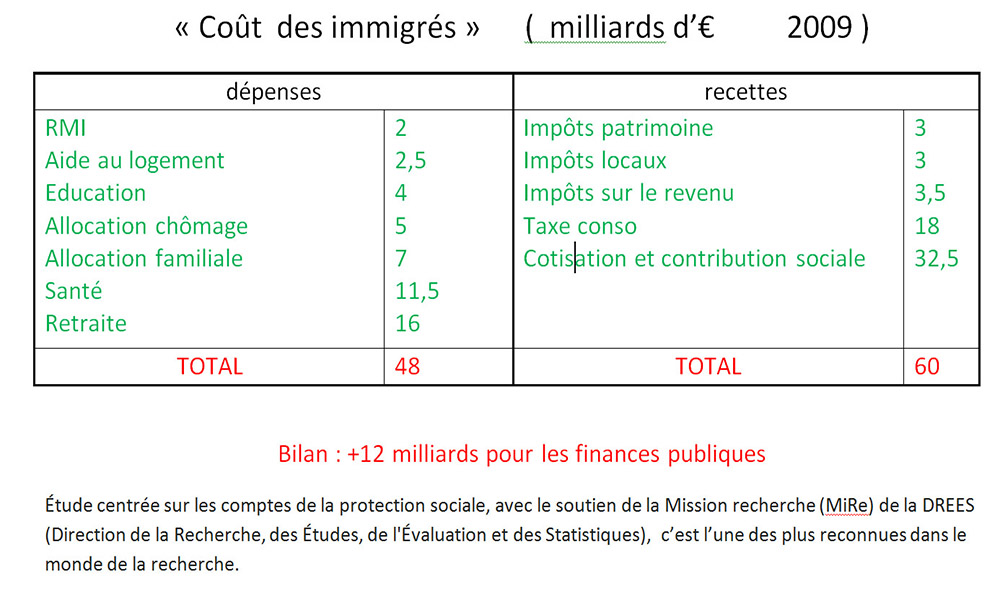

L’immigration, un problème évident pour les comptes publics ? … pour ceux qui seraient tentés de suivre les « on dit que » « les évidences » « y a qu’à regarder autour de soi » et ainsi voir en l’immigration « La » cause de dépenses excessives …

Osons même mettre l’éthique de coté sur les immigrants fuyant souvent des situations auxquelles nous aurions nous-mêmes le plus souvent du mal à faire face (difficulté de subsistance pour soi ou sa famille, persécutions, voire crainte pour sa vie…) une partie de l’opinion s’apitoie sur le sort des immigrés mais pense qu’au nom du réalisme économique on ne saurait les accueillir massivement. Il est bon d’avoir en tête les ordres de grandeur :

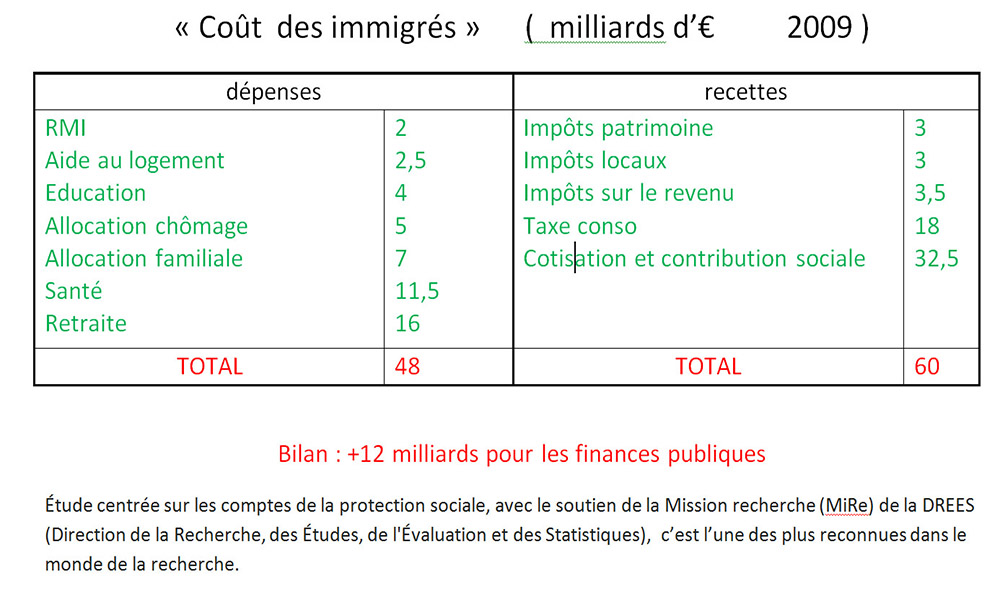

http://droit.univ-lille2.fr/uploads/media/Rapport_Drees_EQUIPPE_V3_02.pdf

D’autres études à l’étranger ont montré des résultats similaires par ex : « Au Royaume-Uni, une étude publiée par la London School of Economics, en juin 2009, démontre que la régularisation des 618 000 migrants vivant en situation irrégulière sur le territoire britannique rapporterait quelque 4,6 milliards d’euros (3 milliards de livres) aux caisses de l’État. »

- Le coût des immigrés en France (RMI + Aide au logement + Education +Allocation chômage +Allocation familiale +Santé+ Retraite ) : 50Md€

– Les recettes des immigrés en France : (Impôts patrimoine +Impôts locaux+ Impôts sur le revenu +Taxe consommation +Cotisation et contribution sociale) : 60Md€

Bilan +10Md€ par an !!! (Même si l’on peut toujours discuter l’ordre de grandeur est là, ma grand-mère, avec sa retraite, coûte bien plus cher qu’un immigré… bref ce n’est pas eux qui creusent le déficit)

Conclusion : se méfier des apparences et des chiffres. Le réalisme économique, les flux de capitaux, ou les ordres de grandeur des dépenses et recettes publiques ne sont pas visibles en regardant simplement autour de soi, ce n’est pas toujours ce que l’on croit … Pour donner un ordre de grandeur on a « économisé » 0,1 à 0,3 Md€ avec la règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux. (suppression de 30 000 postes/an).

« Les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs adorent les chiffres » (Mark Twain)

Mais alors, pourquoi un déficit et une augmentation de la dette s’il n’y a pas d’augmentation des dépenses ? Une remarque et 4 causes :

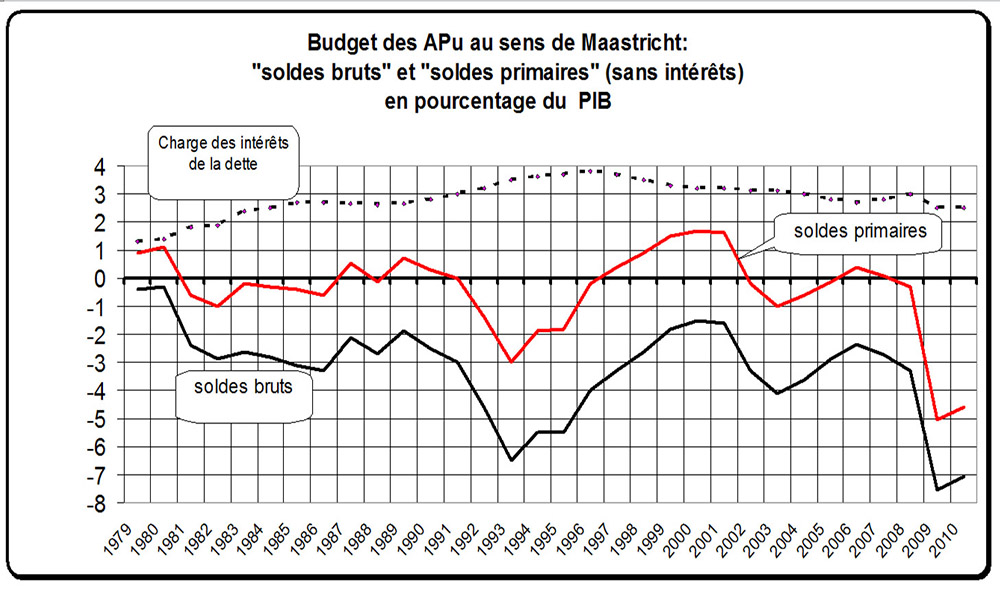

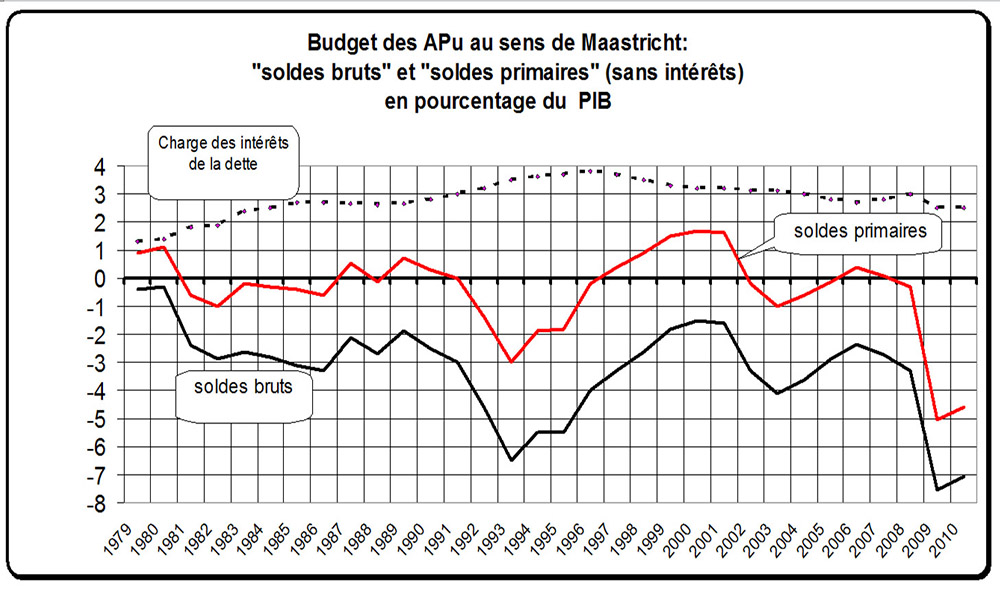

Toujours en prenant du recul, sur 30 ans le déficit primaire est nul en moyenne ! (ça c’est gâté depuis la grande crise de 2008)

Depuis 1980 (jusque 2010) la moyenne des déficits publics est de – 3,2% du PIB. Sur la même période, le calcul nous montre que les déficits primaires (sans intérêts) ne sont que de -0,4%., autant dire que sans intérêts, les budgets des Administrations publiques sont quasiment à l’équilibre, voire positifs si l’on retire les périodes des crises de 93 et 2009 !

– 1ère cause de la Dette : le coût de la dette

– 2ème cause de la Dette : l’obligation d’emprunter auprès des banques privées

– 3ème cause de la Dette : la baisse des recettes

– 4ème cause de la Dette : l’argent qui achète de l’argent ne rembourse pas une dette